製図試験において最も重要なエスキスについてまとめました。

製図試験は最初の1時間で合否が決まるといっても過言ではありません。

課題文の読み取り

最も重要なのが、課題文の読み取りです。

課題文は施主(試験元)からの要求事項です。

時には抽象的な要求もあるので、

「一般的にはこのように考えますよ」という引き出しを増やすことを意識しましょう。

氷の上を歩くように慎重に読み取りをしましょう。

勘違いは命取りです。

敷地条件

課題文に描かれている敷地とその周辺の状況、

要求に書かれている条件を照らし合わせることが重要です。

よくある間違いが「採光に配慮」という要求を南側に配置しなければと考えてしまうことです。

広い道路に面していれば将来的にもしっかりと採光は確保できると考えましょう。

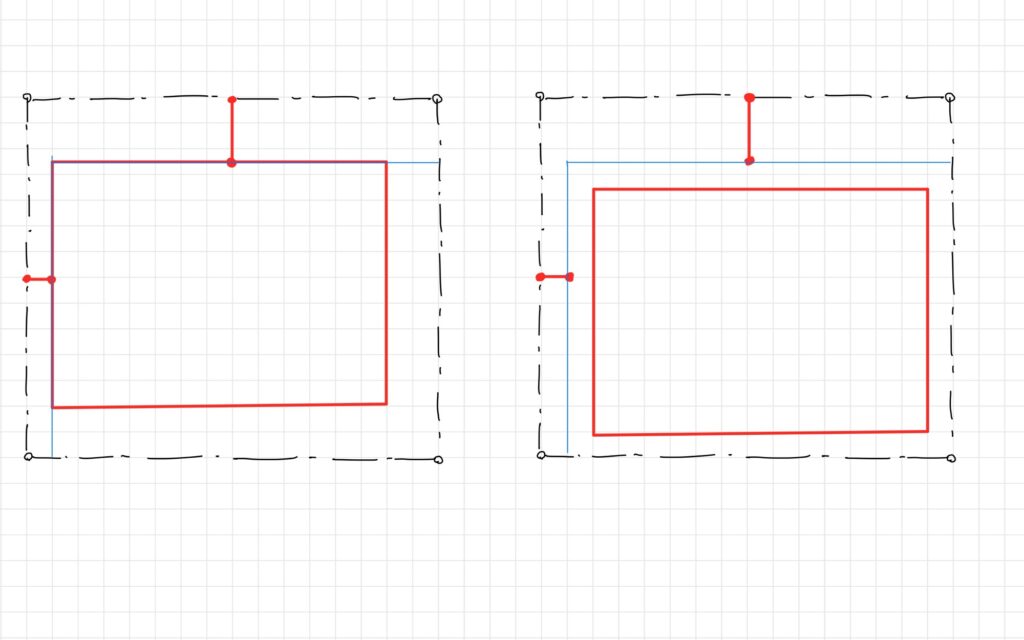

ヘリアキ

敷地境界線から何メートル建物を離すかの検討です。

課題文の条件を踏まえて「利用者駐車場」「搬入用駐車場」「避難経路」などが適切に

確保できるかを確認します。

特に外部に〇〇スペースを求められている場合は、必要な㎡数を

確保する際に不整形にならないようなヘリアキが必要です。

ここで間違えると後で建物配置を変える等の大きな変更が出てしまい大変なことになります。

斜線制限

道路斜線、北側斜線など間違いが起きやすく、かつ、一発アウト項目です。

試験中に異なるタイミングで複数回チェックすることが大切です。

建物ボリューム

延べ床面積の上限がなければ、建物が大きければ大きいほど、室配置は楽になります。

1層あたり何㎡、3層で何㎡(基準階型なら基準階〇層で何㎡)か

ざっくりとボリューム感を検討しましょう。

ここでボリュームが大きすぎたり小さすぎる場合は、読み取り段階で室の㎡数を勘違いしていたり、

大きな室を見落としていることが原因の可能性があります。

ボリュームの確認は、チェックと意味合いも兼ね備えています。

部門配置

A部門とB部門、できれば同じ階にしてあげたいですよね。

ただし絶対に同じ階にまとめなければいけないという訳ではありません。

A部門の中でも共用的な用途のスペースであれば、

利用者が訪れやすい1階に設けても良い場合もあります。

また、分けた場合はどのような意図があって分けたのかを

施主(試験元)に説明するため図面や記述に理由を記載しましょう。

スパン割(面積調整)

建物の平面の最大限の大きさを決めたら、その範囲の中でスパン割りを決めます。

柱1本辺りの支配面積の大きさに注意しながら、

大きな室、小さな室、どちらも上手く配置できる

スパン割りを見つけられたら良いのですが、なかなか見つからないことも多いです。

ここを疎かにすると室の面積不足などになるので、

〇㎡以上は必ず守り、約〇㎡であれば少し下回っても良いなど

室の面積確保に重点を置き検討しましょう。

エスキス全体の流れ

エスキスの検討方法は十人十色で様々なやり方があり、

いろいろな方法を試しながら自分に合った方法を探していくのがよいでしょう。

参考までに私のエスキスの流れを書いてみます。

1、敷地条件を書き出す

課題文を読み、全体の条件を把握した後、敷地条件を書き出します。

書き出すといっても文章ではなく、敷地をラフに書いて

・人の流れ:どちらから人が来るのか、隣接施設と一体的に利用するのか等

・駐車場の置き場所:道路から入ってきて、建物にどのようにアクセスするか等

・景観や日照:公園や景色の良い方向、大きめの道路など開放感が得られる方向等

などの条件整理を行います。

ヘリアキの検討もここでします。

コツとしては、ヘリアキに対して余裕があるなら、ギリギリに建物を置かないことです。

後で階高を上げたり、バリアフリー通路幅のために1m足りないなんてことになっても

大丈夫なように少し余裕を持たせます。

平面のボリュームはこの後の検討ですが、上記を頭の片隅に置いておきます。

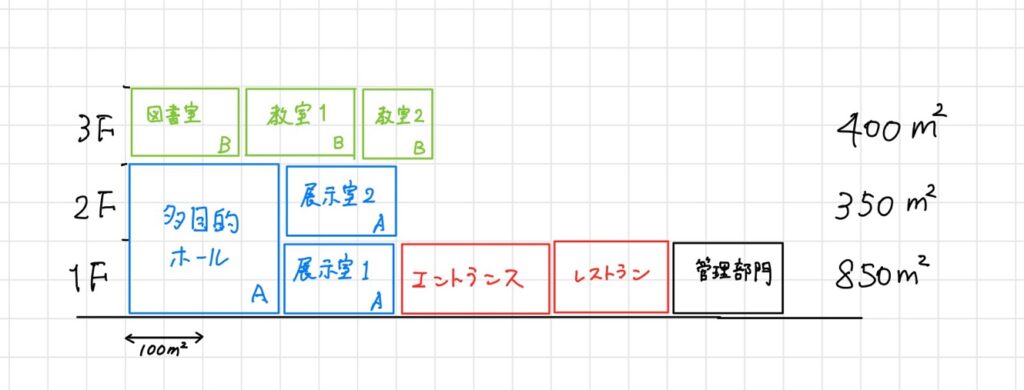

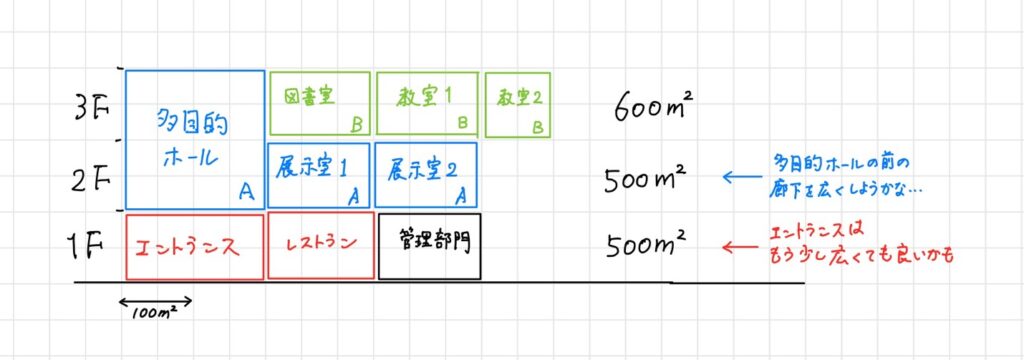

2、ボリューム感を検討

ボリューム検討のイメージです。

これだとバランスが悪いことがわかります。

このようにするとバランスが良さそう、というイメージを掴みます。

大事なのはイメージであって面積をピッタリ合わせることではありません。

エントランスはもう少し広めでもいいな…なんか2階だけスペース余りそうだな…

というイメージを頭の片隅に置く感覚です。

階高設定も軽く考えておくと良いでしょう。

3、1/1000くらいのサイズ感で平面配置をしてみる

各階の平面を書いて、なんとなくの配置を落としてみます。

ここで上手くいかない感じなら、1か2の段階が間違っていないか又は

他にもっと良い配置やボリュームがないか再検討します。

4、断面を検討

階高の設定をしてみます。

天井高〇m以上の条件に注意し、設備配管の天井フトコロも踏まえて検討します。

この段階で、ヘリアキ分だけで足りているのか、さらに道路から離す必要があるのか確認します。

5、1/400のサイズ感で平面図を作成

1/400サイズでは、敷地、柱の配置、壁と窓の種別、室の名称と面積を記載します。

面積計算、簡易的な断面図も描き斜線制限の検討も再度行います。

1/400サイズは作図のための下書きの役割で完成度が高いほど、

作図をスムーズに進められますが、評価の対象ではないので、拘り過ぎずほどほどにしましょう。

6、中間チェック

作図に入る前の中間チェックです。主に下記の内容をチェックします。

課題文の要求事項を満たしているか、面積の過不足がないか、高さ制限の違反がないか、

要求室の抜けがないか、等々

チェック内容は日々の勉強の中で自分がミスしやすいところを記録しておき、

自分用のチェックリストを作成すると良いでしょう。

最後に

エスキスのやり方は人それぞれです。

筆者が資格学校に通っていた時も、1/1000サイズまでの検討で作図に入っている人もいれば、

1/400サイズでかなり丁寧に検討している人もいました。

1/1000サイズまでの検討で作図に入る人は、作図しながら調整すると言っていました。

逆に1/400サイズで丁寧に検討する人は、作図はとにかく描くだけで事前に検討を

しっかりすることで何も迷わずに作図を進められると言っていました。

最終的に作図を毎回しっかりできるのであれば、どのような方法でも差し支えありません。

いろいろな方法を試して自分に合うエスキス方法を見つけましょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。

こちらのブログでは、一級建築士、F1、車、旅行に関することを中心に

役立つ情報をまとめていきます。今後ともよろしくお願いいたします。